| |

Anche se è impossibile conoscere con precisione da

quando l'uomo abbia iniziato ad attribuire il nome ai luoghi che lo

circondavano sembra che i primi ad essere stati individuati in modo

diretto siano stati i fiumi e i monti.

Secondo il geografo francese Paul Claval questo è

avvenuto quando le popolazioni, dopo aver occupato in modo stabile i

territori, hanno sentito il bisogno di avere la possibilità di indicare

alcune entità geografiche specifiche.

Lo studio linguistico storico pone l'attenzione sui

toponimi perché le radici di questi mantengono informazioni anche

attraverso il passaggio dalla lingua che viene abbandonata a quella che

ne prende il posto e in assenza di altri dati il nome può essere dunque

la testimonianza di lingue e di civiltà completamente estinte.

Ciò che ha cessato di esistere ha lasciato cioè

tracce nei nomi locali legati ai luoghi abitati (paesi, contrade, vie e

attività economiche), alle entità geografiche (vallate, monti,

insenature, isole, laghi e mari) ed ai diversi corsi d'acqua (sorgenti,

torrenti e fiumi)

Nella cultura anglosassone possono rientrare in tale

definizione anche particolari zone naturalistiche come prati, radure e

boschi.

Per alcuni autori è possibile allargare il campo di

interesse della toponomastica anche a monasteri, chiese, altri edifici

religiosi e comprendendo tra questi anche i siti di sepoltura.

La toponomastica permette di conservare la cultura

locale e richiede il mantenimento di banche dati specifiche.

Dati cartografici e toponomastici possono essere

diffusi in vari formati compresi mappe topografiche cartacee e digitali.

La toponomastica italiana dalla sua nascita, fine XIX

secolo, ha sempre tenuto presente l’interesse per lo studio storico del

territorio, come dimostrano numerose pubblicazioni di linguisti e

geografi. Odiernamente lo studio dei microtoponimi e dei termini

geografici, serve per illustrare l’evoluzione di un territorio storico

nella sua completezza.

Nell’ambito della disciplina geografica e

particolarmente di quella geostorica, la ricostruzione di un paesaggio

antico, sia questo preistorico, medievale, moderno, ma ormai anche

“quasi” contemporaneo, non può assolutamente prescindere dall’apporto

della toponomastica, in quanto come affermato da Giovan Battista

Pellegrini,: «il compito istituzionale della toponomastica è

soprattutto di studiare i nomi locali nelle loro origini e nella loro

storia e di indagare sulla nomenclatura degli oggetti geografici. Lo

studioso che si occupa di questo ramo delle esplorazioni

linguistico-etimologiche ha come compito fondamentale di ridare al nome

di luogo, divenuto per lo più opaco nel corso dei secoli o dei millenni,

una trasparenza, un significato o di formulare delle ipotesi che siano

per lo meno verosimili per l’aspetto storico-geografico e soprattutto

per l’interpretazione linguistica fondata sul metodo storicocomparativo

(sviluppatosi scientificamente solo a partire dai primi anni del secolo

passato)»

|

Elenco di alcuni nomi in Valdichiana e cenni

storici |

|

AIA (Rigomagno) Il

toponimo, piuttosto frequente, nelle sue varie forme e

grafie, deriva dal latino aream, ‘uno spazio largo e

aperto’; alcuni lo connettono al greco aloa, aloe, ‘aia’,

congiunto ad aloào, ‘trebbiare’, ‘battere il grano’; altri

preferiscono orientarsi sul significato di ‘superficie piana

e libera’. Si tratta comunque di uno spazio aperto di

terreno, spianato e accomodato per battere il grano.

Incontriamo Poggio all’Aia a Siena, L’Aia a Radda (SI), e

ancora Aiaccia a Piancastagnaio (SI), e a Gaiole (SI),

ancora Aia-nuova, Aiale, Aialino, Aiola, ecc. Nel toponimo

sinalunghese si tratta di una località con una bella villa

posta su un’altura su cui si adagia un luogo pianeggiante.

|

Nell'aia - 1954 |

AIA DELLE COSTE (Bettolle) Un’aia, cioè un’area, uno

spazio vasto e aperto, delimitato da coste, cioè i fianchi

di un poggio.

Costa

deriva dal latino costam, “fianco del poggio o del

monte”. Incontriamo Coste (-alte, -basse) a

Siena, Costaglie a Radicòndoli (SI), Costaglia

a Chiusdino (SI), Costalpino.

|

Bettolle, Aia delle Coste bassa |

AIOLÀ - (e Aiolà I, II,

III) Vi sono 5 Aiolà in provincia di Siena, il

toponimo quindi è abbastanza raro. Occorre aggiungere 4

Aiole (nella forma plurale) e un diminutivo Aiolina

(a Castelnuovo). Un po' più diffuso è Aia, articolata

a sua volta in Aia, Aiaccia, Alale, Aiamonti,

Aiavecchia, ecc. Il termine "Aiolà", attestato già nel

sec. XIII, deriva dal latino areola, diminutivo di

aream, 'uno spazio largo e aperto'; alcuni lo connettono

al greco aloa, aloe, 'aia', congiunto ad aloào,

'trebbiare', 'battere il grano'; altri preferiscono

orientarsi sul significato di 'superficie piana e libera'.

Si tratta comunque di uno spazio aperto di terreno, spianato

e accomodato per battere il grano. Da questa funzione

specifica e dalle caratteristiche anche estetiche e

funzionali del luogo, del terreno, prese il nome,

verosimilmente, il podere.

|

Podere dell'Aiola II, dei tre. |

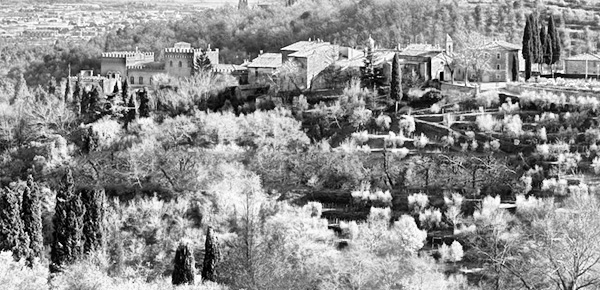

AMOROSA

Splendida, antichissima

fattoria, un gioiello del territorio sinalunghese. Le sue

dolci colline erano già abitate in epoca etrusca e

continuarono ad esserlo in quella romana. “Citazioni

relative a l’Amorosa si hanno a partire dal XII secolo, per

lo più in documenti notarili, mentre la prima notizia

importante (…) ci viene da un fatto d’arme che si sviluppò

nel nostro territorio nell’ottobre 1363”.

Nel

medioevo fu un castello della campagna senese, e seguì le

vicissitudini di quello di Sinalunga. Successivamente fu

centro di una vasta tenuta, con tutte le strutture agricole

del caso: cantina, granaio, stalla, ecc. Ma disponeva anche

di un’osteria, di una scuola e di una chiesa (intitolata a

Santa Maria Assunta) per tutta la comunità rurale. È stata

per lungo tempo una grande tenuta di cui facevano parte

numerosi poderi.

È

suddivisa tradizionalmente in un Borgo centrale e in vari

poderi circostanti.

Alcune ipotesi etimologiche su Amorosa:.

1) Si suppone che il

nome derivi dal torrente Amorosa “che ne percorre il suolo

dal lato di levante”.

2) “Il

toponimo “Amorosa”, simile alla Gamurisa del Chianti (cfr.

S. Pieri, Toponomastica della Toscana meridionale), deve il

suo nome al locale tempio della dea Carmenta, detta Carmilla

e Cameria Melite, nel Geronimiano.

A Chiusi esistevano nel

periodo etrusco una famiglia che riporta il nome del dio Velthina ed un’altra che ha il nome della dea

Camurisa". Da

quanto sopra, si potrebbe dedurre che Amorosa è una

‘corruzione’ del nome originario; oppure si potrebbe

parlare, in un certo senso, di una etimologia edificante o

di una paretimologia.

3)

Se, invece, assumiamo il termine Amorosa come

originario, potremmo dire che, comunque, la denominazione

esprime anche la bellezza e la meraviglia del luogo, e

questo, forse, potrebbe essere entrato come elemento di

formazione del toponimo.

Il

termine amoroso/a in italiano ha varie accezioni,

quella che ci sembra più attinente al nostro toponimo è

un’accezione non comune, ma sicuramente la più indicata:

“che suscita amore” (come il filtro amoroso…), o quella

poetica: “piacevole, amabile”, come nel dantesco

l’amorosa leggiadria (Vita Nuova). La parola è citata

anche nel Vocabolario della Crusca, con analoghi significati

e con una preziosa citazione tratta dal sonetto 91 del

Petrarca: “Tosto che giunto all’amorosa reggia...”.

|

Interno Fattoria dell'Amorosa |

|

|

BANDITA (e Bandita II - Bandita terza - Bandita ultima -

Eremo della bandita) (Bettolle - Farnetella - Scrofiano)

Bandita deriva dalla parola di origine gotica bandvjan. Il

verbo bandire va inteso nel senso di ordinare, interdire

(confronta il termine bando).

Si

tratta di un concetto strettamente legato al feudalesimo:

designa le proprietà destinate all’utilizzo esclusivo del

signore locale, sulle quali era tassativamente vietato il

taglio e la raccolta della legna, la caccia e talvolta anche

il passaggio.

In un

senso più vicino alla comprensione del nostro toponimo la

bandita è “un luogo nel quale è proibito il cacciare, il

pescare, l’uccellare per pubblico bando”.

Con

significato leggermente diverso, per bandite, si intendevano

“territori comunali dove erano esercitati alcuni diritti

esclusivi, ad esempio il legnatico (uso civico consistente

nel diritto di far legna in un bosco di proprietà

comunale)”. Si disse in passato “Tener corte bandita” il

banchetto cui il signore del luogo invitava per pubblico

bando.

Il

toponimo Bandita si ritrova in vari comuni, a Torrita (un

podere), un diminutivo, Banditello a Rapolano, come

collettivo, Bandite a Cortona, Castiglion Fiorentino.

I

nomi di luogo con un medesimo tema, che si ripetono, in

un’area vicina, confermano l’intuizione e la necessità

suggerita da alcuni studiosi:

“È

progressivamente operante anche una forte propensione a

vedere il toponimo inserito in un «reticolo»”.

“In

un poggio presso Farnetella (l’Eremo della Bandita, chiamato

da tutti il Romitorio) viveva un misterioso abitatore. Il

poggio anticamente apparteneva al Comune di Farnetella e

successivamente di proprietà degli antichi signori del

castello”.

|

Podere della Bandita |

BAREGNO (fosso) Corso d’acqua lungo circa 4 chilometri,

2 da Sinalunga e gli altri tra Cortona e Foiano.

Viene

registrato sia il torrente Baregno sia il fosso Baregno.

Sappiamo che nella toponomastica toscana il fosso è da

intendersi anche come corso d’acqua. Riguardo all’etimologia

del toponimo: non è semplice, spesso i corsi d’acqua hanno

nomi molto antichi, talora preromani.

Inoltre il nome non di rado subisce una evoluzione fonetica

che rende difficile risalire alle origini.

Nel

libro di Pieri sulla toponomastica toscana meridionale si

cita Baregno e Berigno (l’autore afferma essere tipici

dell’aretino) e i simili Berignone e Bergnona, proponendo

due ipotesi etimologiche:

1)

Dal latino balneum - balineum, ‘bagno’.

2)

Forse hanno una connessione anche con una base Verinio, dal

nome Verinius. Potrebbe esserci anche una relazione con una

voce dialettale umbra, bregno, ‘greppo’, ‘piega,

piegatura’; bregno pare sia una continuazione del latino

balineum, ‘bagno’, attraverso forme intermedie del tipo

baregno, barigno.

|

Fosso Baregno, in piena, con

la chiavica che passa sotto al Torrente Foenna

nella zona di Rotone |

BERTESCA (Guazzino)

Dal latino medievale brittisca (m), probabilmente

derivato da brittus, “bretone”, propriamente

“fortificazione di tipo bretone”.

1) Opera difensiva in

muratura o in legno costruita fra i merli delle antiche

fortificazioni o posta in aggetto alle mura.

2) Nel linguaggio dei

cacciatori, è il piccolo osservatorio con feritoia,

posto in cima al capanno, per osservare il volo degli

uccelli.

Anche il vocabolario della

Crusca del 1612 cita questo termine: “Spezie di riparo

di guerra, che si fa in su le torri, mettendo tra l’un

merlo, e l’altro una cateratta, adattata in su due perni

in maniera, che si possa alzare, e abbassare, secondo il

bisogno de’ combattenti”. Il toponimo sinalunghese forse

trova la sua spiegazione in uno di questi campi

semantici.

|

Bettolle dalla località Bertesca - 2007 |

BETTOLLE

Frazione di Sinalunga, un tempo fu comune autonomo;

venne definitivamente e ufficialmente aggregato al

comune di Sinalunga nel 1778. È a 308 metri slm.

Alcune ipotesi etimologiche sul nome:

1)

“L’origine del nome è incerta, riconducibile,

secondo alcuni, alla presenza di un bosco di Betulle

(Betula), secondo altri dal nome etrusco di persona Petui (trasformato poi in Bettonula, poi Bettona ed

infine Bettola)”. “La f ioritura di questo abitato

etrusco è da ricollegare alla posizione strategica

della collina (m. 308 slm.) di Bettolle rispetto al

Clanis; inoltre lo stretto rapporto dell’abitato

antico con il fiume, già evidente per la posizione

su un promontorio isolato, ben difendibile e

leggermente arretrato rispetto alla foce del Foenna

nel Clanis, si dimostra con migliori argomentazioni

considerando l’ubicazione delle necropoli scavate

nel secolo scorso”.

“Questo bel villaggio,

a cui probabilmente diedero nome le betulae

(ontani)”.

La betulla è un albero

dai rami sottili, talvolta penduli, con foglie a

forma di rombo che hanno proprietà depurative, legno

flessibile e corteccia biancastra, da cui si ricava

un olio balsamico, resine e il tannino. Dal latino

betulla(m), di origine celtica.

2) Forse

da bettola, osteria di infimo ordine; taverna. Etimo

incerto, forse connesso con baita. La baita è una

piccola costruzione di sassi o di legno, usata come

ricovero in alta montagna; forse deriva dall’antico

alto tedesco Wahta, guardia. Come nel toponimo

Bettola.

3)

Probabilmente connessa col termine bastia,

fortificazione, dall’antico francese bastie, a sua

volta dal germanico bastjan, ‘costruire’.

4)

Potrebbe avere relazione con la voce Battù, Battud,

via de Batudo, con riferimento ad un “terreno

battuto”, “terra battuta” o anche “via battuta.

5)

“Bettolle, toponimo derivante come Beltona- Bettona,

nella forma Beltonule-Bettolle, dal nome del dio Beltone-Veltune?

Il moderno complesso

urbano di Bettolle si è sviluppato intorno al

piccolo centro medievale, del quale restano

pochissime tracce, e alla “Reale Fattoria”

appartenuta per lungo tempo ai Cavalieri di Santo

Stefano e poi ai Granduchi di Toscana.

La Fattoria di

Bettolle era una delle più importanti del

Granducato. Oggi restano: la splendida villa, ancora

intatta e moltissimi fabbricati rurali, conosciuti

come “Poderi Leopoldini” perché costruiti su volere

e con le indicazioni del Granduca Pietro Leopoldo di

Lorena.

Sul territorio

immediatamente a valle di Bettolle scorre il Canale

Maestro della Chiana, sui cui argini si possono fare

delle passeggiate rilassanti, lontano dai rumori

della vicinissima autostrada A1 e degli svincoli

della superstrada Siena-Perugia.

Dopo la “guerra di

Siena” (metà del XVI sec.) il territorio di

Bettolle, immerso nelle paludi, fu sottoposto ad un

imponente lavoro di bonifica. Questa opera complessa

avvenne col sistema delle “colmate” largamente usate

in altre zone della Valdichiana soprattutto nel

XVIII sec. Bettolle è suddivisa in cinque contrade:

Il Casato, Le Caselle, Montemaggiore, La Ceppa e Il

Poggio.

|

Bettolle |

BISCIANO

(Bettolle) Probabilmente il toponimo ha una

formazione prediale, cioè relativa ad un podere.

Fa riferimento ad un nome personale antico,

Bessianu, Bessius più il suffisso aggettivale

latino, segno di possesso, -anus, che risulta

-ano in italiano. Incontriamo il toponimo anche

a Foiano della Chiana. Altra ipotesi: esiste una

località pistoiese, El campo del Biscedo, in cui

la voce biscia è considerata di origine

germanica dallo storico Muratori; forse tra Bisciano e

Biscedo potrebbe esserci qualche

analogia e comune origine.

|

Bettolle, Bisciano |

BUCA DEL SERPE

(Rigaiolo) Il Pieri cita questo toponimo

sinalunghese in un suo libro nel capitolo di nomi

locali derivati da nomi di animali.

Il toponimo potrebbe

fare riferimento ad una realtà effettiva, la

presenza in una certa zona di serpenti, notata e

registrata, anticamente, dalla popolazione.

In passato nacque e si

consolidò una “toponomastica spontanea, popolare”.

“Per la maggior parte delle città italiane, non si

può parlare di una vera e propria toponomastica

ufficiale, cioè imposta e regolamentata da una

autorità, prima del secolo XIX.

Fino a quell’epoca la

grande maggioranza dei nomi delle strade era il

prodotto di particolari condizioni locali della più

varia natura: caratteristiche fisiche dell’ambiente,

trasposizioni di nomi o soprannomi di persone,

ricordi di fatti e fatterelli di storia o più spesso

di modesta cronaca quotidiana, sopravvivenze di nomi

locali antichissimi. (…)

Si trattava quindi di

una toponomastica che, per contrasto con quella

ufficiale, si potrebbe chiamare «spontanea», cioè un

prodotto del sentire e del parlare del popolo,

mantenuta in forza di un uso quotidiano che non

subiva interferenze di alcuna autorità e soggetta a

variare solo per il mutare delle ragioni e delle

condizioni che l’avevano originata”. “Al di là

della fiumara, sul costone dove cominciava il fondo

chiamato Chinigò, il terreno nudo brulicava di

serpenti: erano decine, serpenti di ogni tipo e

grandezza, che uscivano dal nulla e si allacciavano

sugli altri fino a formare un cerchio, una ruota, un

mucchio informe e mobile, poi sgusciavano fuori a

casaccio e strisciavano su e giù, instancabili,

velocissimi, vibrando come sciabole le loro lingue

biforcute, lanciando in coro un sibilo continuo.

Pareva che in quel luogo si fossero dati

appuntamento tutti i serpenti delle colline

circostanti”. Tornando al toponimo sinalunghese,

l’allusione quindi poteva essere ad una situazione

reale, concreta, osservata dalla gente. Oppure

l’origine potrebbe essere in un soprannome. O

derivare da una leggenda. Da un antico racconto

popolare. Da qualche diceria o credenza

tradizionale.

|

Rigaiolo, zona Buca

del Serpe |

BURRAIA

(Bettolle) (un fabbricato annesso alla Villa Passerini,

conosciuto come “La Burraia”). Termine antiquato italiano:

nelle abitazioni rustiche, locale in cui veniva preparato il

burro e più in generale adibito alla lavorazione del latte.

Il toponimo ricorre spesso

in Toscana: erano costruzioni rurali edificate nelle

zone di pascolo, lontane dai paesi o dalle abitazioni

dei pastori, quando non era possibile trasportare il

latte per la lavorazione. Ma è raro in provincia di

Siena, dove lo incontriamo solo a Sinalunga e, nella

forma Burraio a Montepulciano.

Le burraie venivano

costruite nelle zone di alpeggio (pascolo estivo in alta

montagna, parola derivata da alpe) in prossimità

di sorgenti o corsi d’acqua e la costruzione garantiva

una bassa temperatura interna. Come burraie a volte

venivano utilizzate le grotte.

Talvolta una burraia era

condivisa tra più pastori che si organizzavano in turni

per l’utilizzo e la manutenzione della burraia stessa.

In Toscana è stato

organizzato un Parco che promuove escursioni e

riscoperte naturalistiche, che prevede anche il percorso

del “Sentiero delle Burraie”, talora ancora presenti sul

territorio, seppure spesso diroccate. Sempre in Toscana

esiste un agriturismo chiamato La Casina della

Burraia, un antico casale con annessa la vecchia

costruzione della burraia, ancora oggi funzionante.

|

Bettolle, zona della

Burraia |

BUTARONE, Anche

questo loponimo è un Hapax, cioè unico, almeno nel

contesto della provincia di Siena. Lo incontriamo (ma

leggermente diverso) nella località Vocabolo Butarone,

a Città della Pieve (PG), e all'inizio della Chiana

Romana come torre fortificata costruita riadattando un

antico molino.

E' alquanto misterioso per

formazione e significato. Forse l'esito di una

"corruzione" linguistica avvenuta nel corso del tempo e

legata alla parlata popolare. Si può azzardare

un'ipotesi con l'ausilio di Silvio Pieri, il maggiore

esperto di toponomastica della Toscana, che in

Toponomastica della Valle dell'Arno cita Buta,

Butia, Bufi, Butale, collocandoli nel capitolo dei

nomi locali spettanti alle condizioni del suolo, vedendo

in quella radice buta, la parola latina bucita/bucetum,

"pascolo", luogo dove pascolano i bovini. Potrebbe

butarone essere un accrescitivo di buta/bucitaì?

Ricordando che nel Senese vi sono 9 toponimi

Mandria/Mandrie, probabilmente con un significato

analogo.

|

Leopoldina del Podere

Butarone nella zona di Rotone |

|

|

CALCIONE (Rigomagno)

Era parte di un possedimento dei Marchesi della Stufa

(anticamente venivano citati anche come Marchesi delli

Stufi). Questi nobili erano chiamati anche Marchesi del

Calcione. Il loro titolo era denominato anche Marchesato del

Calcione.

La famiglia Lotteringhi faceva

parte dell’antica aristocrazia fiorentina, forse di origine

germanica. Già alla fine del XIII secolo la loro ricchezza

era in parte procurata dal possesso della Stufa (bagni

pubblici) e che alla lunga li avrebbe portati a modificare

il cognome in Lotteringhi della Stufa.

Il Repetti alla voce Badia

di Capolona nel Val d’Arno aretino del suo Dizionario

Geografico-Fisico-Storico della Toscana accennava che

nei secoli moderni questa badia “l’ebbero in commenda molti

individui della famiglia fiorentina Lotteringhi della Stufa,

per diritti probabilmente portati in questa casa da una

erede dei conti Montedoglio.

La famiglia era iscritta nel

Libro d’Oro della nobiltà di Firenze, e poggiava il titolo

marchionale su Calcione, una loro proprietà nei pressi di

Siena”.

Questa famiglia fu

proprietaria anche del Castello di Gargonza (oggi nel

territorio del comune di Monte San Savino) dal 1546 sino

alla fine del ’600.

Riguardo al nome Calcione,

probabilmente precedente, come formazione, alla famiglia

nobile che lo possedette, è verosimile che abbia origine da

un antico nome personale calli; campiello è una voce veneta

che deriva dal latino etrusco: Calcena, latino Calcinius.

Ad es. Calcéno, podere in poggio, a Castelnuovo

Berardenga (SI).

Calcino (Pieve di

Pacina). Calcena-o, ad Asciano (SI)79. Nel comune di

Gaiole in Chianti (SI) esiste il toponimo Montecalcini,

che viene fatto derivare dall’etrusco Calcena.

“La Corte di questa Terra

confina con quella di Lucignano, col Marchesato di Calcione

degli Stufi, colle Corti delle Serre, e Farnetella, e co’

Comunelli di Modanella, e di S. Gimignanello. Passano per

questa Corte i Fiumi della Foenna, e delle Vertighe”.

L’idea che il nome Calcione

potrebbe essere in relazione con una particolare

costituzione del terreno, ricca di calcio, è forse un caso

di etimologia popolare o di paretimologia. Infatti, fino a

qualche decennio fa, qui vi era una gora con una

cava, in cui si ricavava calce.

Del resto vi sono in Toscana

toponimi simili che si ritiene derivino dal tema calce, dal

latino calcem, come ad es. Calcaia a

Castelnuovo Berardenga e ad Asciano; Calcinaia a

Buonconvento e ancora: Calcinaio a Radicofani (SI).

“Gli altri monti hanno una

composizione quasi simile, ed in fatti i minerali sono i

medesimi che ho notato trovarsi nel poggio d’Asinalunga,

vale a dire alla base dei monti la calce carbonata, in

seguito il grigiovachio, ed in fine il tufo marino.

I minerali sono i seguenti:

Galce carbonata compatta, o alberese; si trova alle Poje.

Grigiovachio celeste; ve ne sono di grandi altezze da farne

colonne ed altri lavori di architettura; si trova nel podere

Ceppi, ed all’altro di Niccoluccio. Arena silicea, che può

essere utilmente impiegata per la fabbricazione del vetro:

a’ poggi Screzzi. Legno impietrito: a Costarlaja; legnite

terrosa al Castalletto. Agate e diaspri, nelle cave di

ghiaja di Niccoluccio, ed alla Madonna di Gallo”.

|

Castello del Calcione |

CALLONE Accrescitivo di

calla, nelle opere di presa di un corso d'acqua costituite

da uno sbarramento con luci laterali, apertura chiudibile

con una paratoia. Per estensione la paratoia stessa.

L'etimologia di callalcallone è dal latino tardo

càlla(m), per il classico càlle(m), "calle, via

stretta".

Callone di Valiano: la

costruzione del callone fu decisa nell'incontro

avvenuto nel 1718 a Città della Pieve fra i plenipotenziari

del Pontefice Clemente XI e di Cosimo III, granduca di

Toscana, per la stipula di una Concordia.

In quella sede il senatore

Giuseppe Ginori, per conto del granducato, ordinò la

costruzione dell'opera realizzata dall'ing. Giovanni Franchi

che fu ultimata nel 1723. Fu realizzata per regolare sia il

livello delle acque dei laghi di Montepulciano e di Chiusi,

sia lo scarico delle medesime nel Canale Maestro anche ai

fini di assicurarne la navigabilità. Questo rappresentò a

lungo la principale via di trasporto dei prodotti agricoli

verso i mercati di Arezzo e soprattutto di Firenze.

L'opera era composta dal manufatto di regolazione e da due

argini laterali che si attestavano rispettivamente

all'argine del Salarco e alle vicine colline, ricadenti

nello Stato Pontificio. Il manufatto di regolazione era

composto da due fabbricati, uno di modeste dimensioni

articolato su un livelllo l'altro articolato su tre piani.

Nel piano terra furono realizzate tre aperture: il Callone,

la Caletta di Mezzo e la Caletta Esterna, provviste di

paratoie per il transito delle barche. Il Callone cessò la

funzione di regolatore nel 1944 quando fu distrutto a causa

della guerra.

I resti sono stati

recentemente restaurati.

Il Callone Pontificio del

Campo alla Volta

Il regolatore, progettato da Egidio Maria Bordoni con la

collaborazione di Antonio Felice Facci, fu la prima opera

seguita in amministrazione diretta dallo Stato Pontificio

nelle Chiane.

Il fabbricato, a due luci con

quattro cataratte, funzionò dal 1727 fino al 1786, quando fu

abbassata la platea e furono tolte le paratoie.

Nel 1786, fu arricchito con

una iscrizione commemorativa e, nel 1795, con una lapide

celebrante la vittoria dell’uomo sulla palude che fu firmata

da Andrea Vici, Architetto della Sacra Congregazione delle

Acque.

|

Callone di Valiano sul Canale

Maestro della Chiana |

|

Callone Pontificio del Campo

alla Volta, regolatore delle acque della

Chianetta |

CASALBOSCO (Guazzino)

Il significato del toponimo è palese: un casale

immerso nel bosco che, un tempo, all’epoca della formazione

del toponimo, era un elemento di novità da registrare.

Il termine casale

concorre alla formazione di numerosi toponimi. È il latino

casalis, propriamente ‘della proprietà’; il termine

può avere il significato generico di ‘caseggiato’, e ‘casa

isolata rurale con i terreni annessi’, ma forse la maggior

parte dei toponimi rifletterà casalis (sottinteso

fundus), nel senso di ‘case abitate da servi o coloni’,

o ‘gruppo di case coloniche’, ‘aggregato di case rurali’.

Quest’ultimo caso corrisponde

al valore di casale nel Medioevo, quando è un

‘insieme di fabbricati contigui difesi generalmente da

mura’.

|

Casalbosco - casale immerso

nel bosco |

CASATO (Bettolle)

La parola casato anche in italiano ha due

accezioni:

1) stirpe, famiglia,

lignaggio.

2) (antiquato): nome di

famiglia, cognome. Deriva da casa.

Il toponimo sinalunghese

si riferisce ad una residenza storica del 1600, che fu

già proprietà dei Piccolomini.

Casato è anche uno dei

rioni storici di Bettolle.

E. Repetti, Dizionario

geografico fisico storico della Toscana, sei volumi,

Firenze 1833, Vol. 1°: “Non molto discosto da

Bettolle, al luogo detto il Casato, è stato eretto

modernamente un ameno casino dal cav.

Bandini-Piccolomini di Siena”.

|

Bettolle - villa del Casato |

CASELLE (Bettolle e

anche a Farnetella) In toponomastica è più frequente

incontrare il plurale di Casella. (casella sta

per casupola, capanna, piccola costruzione per pastori,

ecc.). Da confrontare anche col latino Casellis,

‘aggregato di casupole pastorali’.

Nella provincia di Siena c’è

in molti comuni, con le varianti Casellette a S.

Quirico, Caselli a Siena, Castellina, Montalcino e

Murlo.

Frequente anche in altri

contesti geografici, ad es. Caselette (TO), Caselle in

Pittari (SA), Caselle Landi (LO) Caselle Lurani (LO),

Caselle Torinese (TO), e ancora Via Caselle (BO), ecc.

E. Repetti, Dizionario

geografico fisico storico della Toscana, Vol. 1° :“Caselle

di Bettolle in Val di Chiana: Villa fra il torrente Foenna e

il Canale maestro della Chiana nel popolo di S. Cristofano a

Bettolle”.

CASELLE ALTE (Bettolle)

Forse, in origine, casupole erette su un poggio, un’altura,

così definite per distinguerle da altre, costruite, abitate,

in una zona pianeggiante o scoscesa.

|

Bettolle, Caselle Alte |

CASTELLINA (a Guazzino

e vicolo Castellina a Scrofiano) Diminutivo di

castello.

Identico toponimo lo

incontriamo a Montalcino, Monteroni, Montepulciano, Gaiole e

un podere con tale nome a Sovicille.

Altri diminutivi del tema

castello che si incontrano in toponomastica: Castelletto,

Castelluccio, Castiglioncello, Castiglionchio, Castellonchio,

ecc.

E. Repetti, Dizionario

geografico fisico storico della Toscana, Vol. 1°:

“Castellina di Asinalunga in Val di Chiana: Villa nel popolo

di S. Maria delle Grazie al Guazzino, nel piv. Com. Giur. e

2 migl. a grec. di Asinalunga, Dioc. di Pienza, già di

Arezzo, al cui Comp. appartiene. Trovasi sulla strada che

porta da Asinalunga a Fojano, tra la Foenna e l’Esse,

|

Guazzino (Repetti -

già

Santa Maria delle Grazie alla Castellina) |

CEPPA (Bettolle) Dal

latino cippus, italiano ‘ceppo’. Incontriamo toponimi

come Ceppaia, in diverse zone, Cepparello a Barberino

d’Elsa, Borro dei Cepparelli a Montereggi, e

ancora Ceppato, Ceppeto, Ceppeta.

Per l’etimologia voce analoga

Ceppi. céppa s. f. [da ceppo].

1) Parte dell’albero che sta

sotto terra e in parte a fior di terra, e da cui si

dipartono le radici: certi funghi che produce la c. del

faggio (Giusti).

2) Ceppo cavo del castagno o

d’altro albero: era corso a rifugiarsi nel cavo d’una c. di

castagno (Fucini).

|

Bettolle, località La Ceppa |

CHIANA (Fiume / Val di)

Il nome deriva da quello del fiume Chiani,

anticamente Clanis, “il corso d’acqua fangoso”, da un

tema preromano Cla- / Glan-.

Come spesso accade, il nome

del fiume denomina poi il territorio intorno; in questo caso

si tratta dell’ampia vallata pianeggiante che si estende, a

sud-ovest, tra le province di Siena e Arezzo.

Il fiume, conosciuto oggi come

Chiana, un tempo era affluente del Tevere,

successivamente fu deviato dai Romani per immetterne le

acque in Arno.

Compresa tra l’Antiappennino

toscano a ovest e il subappennino umbro a est, l’area si

ricollega a nord con la conca di Arezzo e a sud con la valle

del fiume Paglia tributario del Tevere.

Un tempo tristemente famosa,

oggi la Valdichiana unisce il fascino antico, con alcuni

ricordi della palude e del duro lavoro fatto per la

bonifica, con quelli moderni della produzione agricola.

Giuseppe Giuli, Statistica

agraria della Val di Chiana, Tomo primo, Libro secondo,

Pisa 1828: “La Chiana è il principale fiume che esista

nella Comunità, quantunque serva di separazione tra essa e

l’altra di Cortona. La Foenna scorre per varie miglia nel

suo territorio. Il Galegno nasce e termina il suo corso

nella Comunità, tributando le sue acque alla Foenna. I

compilatori francesi del Dizionario d’agricoltura, che è

stato poi tradotto e pubblicato a Padova, parlando di

colmate, sembra che per il nome di Foenna essi intendano un

torrente qualunque, con il quale si può fare questi lavori,

mentre è proprio del divisato torrente. Anche nella Comunità

d’Asinalunga vi sono dei canali, che passano sotto l’alveo

d’alcuni torrenti, e tali sono il canale delle Prata che

passa sotto la Foenna, e l’altro dell’Amorosa che passa

sotto il Galegno. Vi sono altri torrentelli, di cui non farò

parola”.

“Di queste terre venivano, nei

rapporti ufficiali, valutati essenzialmente gli aspetti

negativi dell’insalubrità dell’aria e la conseguente

necessità del risanamento e recupero delle aree paludose a

fini produttivi. Anche alcune testimonianze letterarie

classiche fanno riferimento alla loro malsanità. Dante, nel

XIII canto del Paradiso (21-24) fa riferimento al Chiana

come un fiume paludoso (…).

Tanto vera e generale

addivenne la notizia della condizione miserevole della

nostra Valle in quel tempo che la parola Chiana infine si

usò quale sinonimo di luogo paludoso e infetto (…).

E gli stessi Accademici della

Crusca arrivarono a fare del nome proprio Chiana un

nome comune che significasse palude o acqua morta”.

“La prima menzione veramente

esplicita e sicura del fiume Chiana (Clanis) e della

sua Valle ci è data da Appiano Alessandrino celebre storico

delle guerre civili che travagliarono Roma nel primo secolo

av. l’E. V.

Egli narra il fatto d’arme che

nell’anno 82 av. C. avvenne fra L. Cornelio Cinna ed il

fiero campione di parte Mariana Papiro Carbone (…) e

questo fatto d’arme memorando si svolse interamente sul

fiume Chiana”.

“Chiana e chiane, con la

minuscola: i termini vengono usati per indicare “palude,

luogo paludoso”, per similitudine con il lento corso del

fiume Chiana; nel Dizionario della lingua italiana di

N. Tommaseo-B. Bellini del 18611879”155.

|

Canale Maetro della Chiana |

|

Canale Maestro della Chiana

nei pressi del ponte della SP 28 di Via di

Cortona |

|

Canale Maestro della Chiana -

Botte allo Strozzo |

COLLALTO (Farnetella)

Il colle che rappresenta il punto più alto del paese, da qui

il nome. Il colle, dal latino colle (m) è un rilievo

d’altezza intermedia tra l’altura e la collina.

Vi è anche una seconda

accezione: passo o valico montano, ed entra come componente

in molti nomi di luogo, anche nella forma tronca col;

esempi: Colle di Val d’Elsa, Col di Lana, ecc.

Colle Val d’Elsa è suddivisa

in Colle Alto e Colle Basso.

In un territorio di colline,

colli, poggi, alture, ecc., un colle più alto degli altri,

ben visibile, luogo di protezione e ricco di fascino, era

motivo di distinzione che si traduceva nella creazione di un

toponimo.

La zona di Collalto, ad

ovest del capoluogo, è la più elevata di tutto il Comune di

Sinalunga, è ricca di boschi, vigne ed oliveti, offre un

panorama a tutto tondo: da nord a ovest le colline del

Chianti, la città di Siena e il monte Amiata; da est a sud i

sobborghi di Arezzo, tutta la Valdichiana e il monte Cetona.

In lontananza, verso sud-est, il lago Trasimeno e la catena

degli Appennini fino ai monti Sibillini.

E. Repetti, Dizionario

geografico fisico storico della Toscana, Sei volumi, Firenze

1833, Vol. 1°: “Il territorio di Asinalunga tocca per

breve tratto quello di Asciano, il quale contatto segue sul

vertice del poggio denominato Collalto alla pietra de’ 4

termini fra Casabianca e lo sbocco della via comunicativa di

Scrofiano”.

Luigi Agnolucci, Raccolta di

notizie storiche in ordine cronologico del comune di

Sinalunga (fino al 1558): “Colline di Collealto, che

separano la valle dell’Ombrone da quella della Chiana. Su

queste colline sorgono i castelli di Scrofiano, Farnetella e

Rigomagno”.

Pro-Loco Sinalunga, Sinalunga

1999, frammenti di tradizione e vita quotidiana:“Durante

il Pliocene (1-5 milioni di anni fa) l’odierna Val di Chiana

era completamente sommersa dal mare; in sostanza, la nostra

era una zona costiera, con tanto di scogliere e spiagge, le

cui tracce si possono tuttora osservare nei dintorni di

Collalto (dove sono presenti ciottoli di spiaggia, sabbie

litorali e abbondanti fossili marini)”.

|

Collalto |

COLMATONE Unico

in tutta la provincia. C'è Colmata (6 volte) e a

Torrita anche Colmatino (un podere).

Il termine è un vero e proprio

"fossile linguistico" in quanto testimonia un fenomeno

storico, quello della bonifica della Valdichiana.

Colmata, da colmare, è il riempimento di una depressione o

di una zona di terreno a bassa quota, ottenuto convogliando

per mezzo di canali, detti colmatori, sul terreno da

bonificare, acque torbide che lasciano sedimentare i

materiali solidi contenuti in sospensione.

Bonifica per colmata: bonifica

eseguita con tale sistema. Colmata viene detto anche il

terreno stesso che viene in tal modo rialzato.

|

Colmatone, zona Valiano |

CORRIDORE (Guazzino) Toponimo

di significato piuttosto oscuro.

Forse da avvicinare a

corsoio, probabilmente da intendere per corridoio;

c’è Il Corsoio, podere a Sassetta (LI) e un casolare

con lo stesso nome a Campiglia Marittima (LI).

Corridore ha una

diversa accezione, meno comune, sinonimo di corridoio;

qui, evidentemente, non ci si riferisce a quelli delle case

o di altri edifici, ma ad un corridoio come striscia di

territorio incuneata tra due stati o due paesi o due

proprietà.

Un podere o un campo, anche

solo una striscia di terreno (come a volte accade) che

corre tra un’ansa di un torrente e la strada, oppure tra

questa e un altro campo o podere, ecc.

In questo senso corridore

si inserirebbe in quel gruppo di microtoponimi di senso

spaziale e con finalità di delimitazione, come Imbocco,

Finale, Portone (forse, nel senso di

“ingresso”, “accesso”), ecc.

|

Guazzino, zona del Corridore |

CUPA (via) (podere) (Bettolle)

Cupa è voce latina, significa “tina”, “tino”, “botte,

barile”, ed è diffuso, in varie regioni, come nome di luogo

e appellativo geografico.

Da confrontare con l’accezione

in italiano di cupa: “strada infossata”, “callaia”,

“gola”, “vallea”.

Nella toponomastica toscana:

Cala cupa all’Isola del Giglio (GR), Ricupo,

fosso, a Scansano (GR), Cupo e rio Cupetto a

Campagnatico (GR), Valle-cupa a Piancastagnaio (SI).

Le cupe che incontriamo nei nostri paesi fanno

pensare appunto a strade infossate, gole, secondo il

senso del latino cupa, “tina”.

Nel Dizionario di italiano

troviamo l’aggettivo cupo, e, in una delle accezioni

che a noi qui interessano, indica: “profondo, molto

incassato” (es. pozzo cupo, valle cupa). Come voce regionale

significa “fondo, concavo”. In quanto termine antico – ora

desueto – indicava una “profondità buia” e viene riportato

un nobile esempio: Dante nella Divina Commedia, Inferno,

VII,: “Non è sanza ragion l’andare al cupo”.

|

Bettolle, zona via Cupa |

|

|

DIACCETO (via) (Trequanda)

Diaccio in dialetto toscano significa “freddo”,

“ghiacciato”. È una forma alterata di “ghiaccio”, comune

al popolo toscano, allo stesso modo che diacere

per giacere o diacinto per giacinto.

Diacceto ha anche

il senso di ‘luogo aperto dove può molto il freddo’.

Ancora, diaccio in

mineralogia è una macchia bianchiccia e diafana come il

ghiaccio che si scorge in alcune pietre e marmi.

Si potrebbe anche pensare

che anticamente qui aveva sede un luogo di

refrigerazione naturale (pratica usata in tutta Italia),

come potrebbe essere una raccolta di ghiaccio o di neve,

usata, un tempo, per la conservazione dei cibi. Il

toponimo, che proviene dal latino glaciem, si

ritrova, in varie forme, in altre località:

Diaccialetti ad Abbadia S. Salvatore (SI) e Manciano

(GR), Diaccialone a Scansano (GR), Il Diaccino

a Castiglione della Pescaia (GR), Diaccione a

Massa Marittima (GR) e ancora (con la radice ghiacc-) in

Ghiacciale a Montalcino (SI), Ghiaccialone

a Magliano (GR), e Ghiaccione a Guardistallo

(PI).

In provincia di Lucca, nel

comune di Capannori, c’è Diacceto che viene così

interpretata: “La disposizione longitudinale, da nord

a sud, del Capannorese, forma una sorta di rettangolo

ristretto al centro e con i lati minori disposti da est

a ovest. (…) Quella settentrionale è esposta al sole e

secondo le caratteristiche della toponomastica lucchese

può essere chiamata «calda» o «caldana». Quella

meridionale invece è dominata per la maggior parte del

giorno dall’ombra prodotta dai Monti Pisani, ed è quindi

definibile «fredda» o «freddana». (…)

Lo attesta

l’inequivocabile denominazione di Diacceto,

Diaccio e Ghiaccetto che hanno tre diverse

località”

|

Trequanda |

|

|

ESSE SECCO (o Essesecco) (Bettolle) È un

podere nei pressi della Real Fattoria. È considerata una

delle più belle costruzioni rurali edificate nella

Valdichiana, con il caratteristico loggiato e gli

edifici accessori a delimitazione dell’aia.

Il toponimo potrebbe avere origine da un antico nome

personale, Esse, etrusco Esi, latino

Essenius.

Esse è anche il nome di due corsi d’acqua in Val

di Chiana. Il torrente Esse si versa nel

Clanis. Esse secco in quanto non più

esistente, prosciugato? Oppure perché soggetto a periodi

di secca durante la stagione estiva? A Firenze c’è una

località chiamata Poggio Secco.

Il tema secco, dal latino siccum, ricorre

a volte in toponomastica, ad es. Borro-secco a

Rosignano (LI), Botro-secco a Montieri (GR),

Cerri-secchi, podere a Massa Marittima (GR),Costa-sicca,

presso Siena, Poggio-secco a Cetona (SI), e

ancora: Rigo- secco, Rio-secco,

Ri-secco, Seccheto, Secchieta, ecc.

|

Bettolle, leopoldina

Podere Esse Secco |

|

|

FARNETELLA

(anticamente, in alcuni documenti, citata come

Farnatella) Fu comunello autonomo, prima

di venire aggregato al comune di Sinalunga nel 1778.

I vari toponimi come

Farneta, Farnetella, Farneto,

ecc., che incontriamo in Toscana, ma anche in varie

regioni italiane, possono facilmente essere

ricondotti alla radice latina farnum, in

italiano “farnia”, specie di quercia ghiandifera, ad

indicare la presenza nel territorio di queste

vegetazioni.

Qualche esempio:

Farna a Manciano (GR), Farneta a

Pomarance (PI), Farnese ad Asciano,

Farnieto a Monticiano (SI), Farniola a

Civitella196. “Farneto è un f itonimo

collettivo, dal latino farneus (frassino,

farnia), col suffisso -etum”.

G. Losi, Guida

del viaggiatore - Nel proseguimento della Strada

Ferrata da Siena a Sinalunga, Siena 1860. “Il

Paesello di Farnetella, antico Feudo, che passato

dal dominio dei Conti della Scialenga sotto il

Comune di Siena, fu per ordine di questo fatto

demolire nel 1271, perché troppo spesso, per essere

posto nella frontiera del Contado Senese, dava asilo

ai Fuoriusciti di contrario partito”.

“Il toponimo

Farnetella trae origine, probabilmente da

farnia, albero della famiglia della quercia, ma

a foglie più larghe, e di minore sviluppo. La farnia

cresce in grande quantità presso Farnetella,

specialmente a Castelvecchio.

Lo stemma di

Farnetella è rappresentato da una farnia in sfondo

rosso”.

|

Farnetella |

FOENNA

(torrente) Lungo circa 37 chilometri, di cui 20 nel

territorio del comune di Sinalunga, e gli altri tra

Foiano, Lucignano, Monte San Savino e Rapolano.

In alcuni documenti è

scritto Fuenna e in alcune carte anche

Fenna.

La valle del torrente

Foenna percorre tutto il territorio comunale

in senso longitudinale, partendo dalle colline di

Rigomagno fino all’immissione nel Canale Maestro

della Chiana.

Il Foenna ruppe gli

argini provocando gravi allagamenti in diversi

periodi: negli anni 1667, 1758, 1788 e 1896. Questo

problema si è verificato anche in tempi recenti.

Qualche considerazione

sull’origine e il significato dell’idronimo (nome di

fiume). “I nomi dei corsi d’acqua di norma sono

quelli che più tenacemente si conservano, tanto che

non pochi fiumi e torrenti toscani sono

riconducibili ad etimi etruschi o addirittura a basi

mediterranee”. Pare che il toponimo Foenna

derivi da un nome etrusco, Fuvìnna, da

Puina, diventato Foenius in latino, e di

questo ne è convinto il Pieri, che afferma: “Il

dittongo non può essere antico, e dovè risultare dal

dileguo di consonante mediana (se no, avremmo Fenna);

e non pare ammissibile perciò la diretta connessione

a Foenius, secondo proponeva lo Schulze. Il quale

non bene a Fuvius vorrebbe connetter Fojano, che

senza dubbio continua l’agg. di Furius, cioè Furianu”.

In un antico

documento, ( Leonardo Da Vinci: veduta a volo

d’uccello della Valdichiana, 1503, Windsor Royal

Library) su cui tanto si è discusso, anche in

campo toponomastico, Leonardo tratta di questo nome

di torrente, chiamandolo Fenna. E non è

chiaro se si tratti di un errore o meno.

|

Bettolle. Torrente

Foenna nella zona Esse Secco |

FOENNELLA

Podere Foennella assume il nome da Foennella

(diminutivo di Foenna, torrente della zona). Il

Foennella è un lago che certamente ha un legame

stretto con il torrente.

|

Torrita di Siena,

leopoldina del Podere Foennella |

FRATTA La

Fratta: “bellissima fattoria con annessi

agricoli grandiosi che si rifanno, nella struttura,

alla villa padronale disegnata da Baldassarre

Peruzzi nel Cinquecento.

Molto bello il

giardino all’italiana e la chiesetta, all’interno

della quale sono conservati pregevoli affreschi del

Sodoma.

L’origine della

fattoria è però molto più antica ed ha visto

numerose grandi famiglie succedersi nel tempo, tra

queste anche la famiglia del famoso Ghino di Tacco

che qui nacque”.

“La prima notizia

certa riferita alla Fratta risale al 1208”.

In generale il termine

Fratta deriva dal latino fracta,

‘(cose) rotte’, participio passato di frangere,

spezzare, dal greco frakte / fragma,

chiusa, e questo da frattein / frassein,

“assiepare, circondare”.

Si tratta di una

Siepe o Macchia naturale, ma in questo

senso non è di uso comune. Piuttosto è usato nel

senso di Luogo, per lo più rotto o scosceso,

intricato di pruni e altri sterpi e arbusti, che lo

rendono di difficile accesso o impraticabile.

“L’insediamento

originario, composto dal palazzo a pianta pressoché

quadrata, dal cortile con pozzo, dalla cappella e

dal giardino delimitato da muro di cinta e preceduto

da viale di accesso alberato, ripropone un modello

iconografico tipico delle ville rinascimentali del

senese di ascendenza peruzziana, modello questo che

si conservò inalterato anche nei secoli

successivi”224.

“La Fratta è

formata oltre che dagli edifici padronali sopra

descritti da numerosi ed ampi fabbricati adibiti

alle varie funzioni della vasta tenuta agricola che

i Gori Pannilini vi istituirono. Gran parte di

questi gravitano tutti attorno alla villa o sono

dislocati nel sito del vicino ed antico borgo

medievale della Fratta documentato fin dal secolo

XII come possesso dei Pecorai o Monaceschi che

dettero i natali al noto condottiero Ghino di Tacco.

Precise indicazioni

sullo sviluppo della tenuta agricola, che sembra

avvenuto nel corso del XVII secolo, sono fornite dal

Gherardini (A.S.S., ms. D.82 c. 210-211) il quale

nel 1676 scriveva che la tenuta della Fratta, «consiste

in venti poderi, diciassette dei quali sono sotto la

cura spirituale della Collegiata di San Martino e di

San Costanzo a Torrita e tre sotto la cura di S.

Lucia e della Pieve di Sinalunga.» Diversamente

nella denunzia della proprietà fondiaria del 1692

risultano attinenti della tenuta soltanto

quattordici poderi intestati ad Augusto Gori (S.

Pietro, S. Giacomo Minore, S. Giovanni, S. Tommaso,

S. Bartolomeo, S. Andrea, S. Giacomo Maggiore, S.

Mattia, S. Filippo, Redentore, S. Simone, S. Maria e

S. Paolo) mentre in nota all’elenco si dice che

questa famiglia possedeva nel 1746 anche i poderi S.

Mattia e Portone.

Verso la metà del

secolo successivo lo storico Pecci conferma

l’esistenza dei venti poderi ed aggiunge che «dodici

di quei poderi, nominati col nome ciascuno di uno de

dodici Apostoli, formano tutto il villaggio...»

(A.S.S., ms. D. 69, c. 156).

Questi ultimi fino a

qualche tempo fa erano identificati sui prospetti

dalle formelle scolpite raffiguranti appunto i Santi

Apostoli, ed oggi purtroppo scomparse (ne resta una

soltanto con l’immagine di S. Maria murata

all’esterno).

|

Tenuta la Fratta |

|

La Fratta, la villa |

FRATTICCIOLA

(Bettolle) Diminutivo di fratta. Toponimo unico nel

senese. Il Podere prendeva il nome dalla località,

tutt'ora esistente, il cui toponimo evoca

chiaramente il vezzeggiativo di fratta.

Probabilmente si

voleva distinguerlo dalla maggiore e più nota

Fratta.

|

Podere Fratticciola |

FUGA - (Podere

della Fuga) [vi è anche "Fuga di Sotto" e "La Nuova

Fuga"] In passato in alcuni documenti si trovava

anche la forma grafica fugga. E raro, solo 5

casi nella provincia, di cui uno al plurale Fughe.

Fugga è una

forma antica della parola fuga, come attesta il

Vocabolario della Crusca. Può essere correlato alla

parola foga, 'impeto', riferito ad esempio al

soffiare del vento.

In questo campo

semantico il Pieri interpreta il toponimo Futa,

il Passo della Futa, il Monte della Futa.

Egli vede Futa

come forma abbreviata (sincope) del latino fugita

> fu(gi)ta, e pensa alla violenza dei venti

della zona dell'Appennino in cui vi è la Futa.

Sostiene questa tesi

anche Carla Marcato, uno dei maggiori studiosi di

linguistica e toponomastica in Italia, nel

Dizionario di Toponomastica, alla voce Passo

della Futa.

Ha anche un'accezione letteraria, antica, come

ripidità.

Una qualche traccia di

questi termini si ritrova anche nel dialetto

chianino, ad es. nell'espressione fogàssi,

'buttarsi con foga su qualcosa'.

Infine, una delle

accezioni della parola fuga è la 'fuoriuscita

rapida e copiosa di un fluido da una conduttura'; in

tal senso è da accostare ai termini sfogo e

scolo, quest'ultimo presente a volte nelle

antiche carte e piante di un territorio, da

avvicinare al significato di canale di scolo,

e ancora fossato per lo scolo delle acque,

liquidi, ecc.

Credo che il

significato di fugga sia proprio nel campo

semantico di scarico, scolo, sfogo, via di

uscita, via di fuga, come si può desumere anche

da analoghi antichi toponimi sinalunghesi, come ad

es. Baregno o Rifiuto del Mulino di

Montemartino. I mulini (molto numerosi a quel

tempo) scaricavano i materiali e liquidi di risulta

delle lavorazioni in alcuni punti di fossi e

vari corsi d'acqua minori.

|

Torrione dei Poderi

della Fuga |

|

Leopoldina del Podere

Fuga II |

|

|

GALEGNO

Torrente e nome di una valle. La piccola valle del

torrente Galegno, tributario del torrente Foenna,

separa la dorsale collinare di Collalto da

l'Amorosa.

Lungo nove chilometri,

i comuni interessati sono Sinalunga e Trequanda. Il

Pieri ritiene che gli idronimi Galegno e

Galegnolo derivino dall'antico nome latino

Galenius.

|

Torrente Galegno (in

basso) nella zona di congiunzione con il

Torrente Foenna |

GORGO (podere)

(Bettolle) Gorgo: è un idronimo (nome

relativo a corsi d’acqua): è il punto in cui il

letto di un fiume o di un torrente si abbassa

improvvisamente, quasi a formare un piccolo pozzo;

per estensione: il vortice, il mulinello che l’acqua

forma in quel punto.

Talora con gorgo

si indicano anche quelle “cavità puteiformi” piene

di acque sorgive.

In senso letterario,

poetico, gorgo è sinonimo di fiume: “E tu,

corrente e chiaro gorgo” (Petrarca, Canzoniere).

Dal latino gurgu(m),

gola, voragine. Gorga: gola, fosso stretto e

profondo.

In provincia di Siena

non è molto diffuso: ricorre quattro volte: oltre al

toponimo sinalunghese c’è Fosso la Gorga a

Monteroni d’Arbia, le Gorghe a Rapolano e

Ponte alle Gorghe a Trequanda. In Toscana

troviamo: Sorgente del Gorgo a Campiglia

Marittima (LI), Podere del Gorgo a Livorno,

Le Gorgacce a S. Fiora (GR), Gurgo

presso Bibbona (LI), Pian del Gorgo a

Capoliveri (Elba) (LI), Gorgoli a Livorno e

Gorgacce a Sorano (GR).

“Al latino volgare

gurgus «vortice del fiume», da cui l’italiano

gorgo, vanno riferiti i vari Gorgo, con gli

alterati Gorgone e Gorzone”.

|

Bettolle, podere Il Gorgo |

GUAZZINO

Frazione di Sinalunga. Fu un comune autonomo fino

all’aggregazione definitiva al comune di Sinalunga

nel 1778.

Alcune ipotesi

sull’origine del nome:

1) Una dotta

interpretazione tratta dal Dizionario del Repetti:

“Il vocabolo di Guazzino potrebbe esser derivato dai

possessi che ebbe costà un Guazzino di

Montepulciano, del di cui figlio (Duccio di

Guazzino) è fatta menzione in un istrumento del 19

febbraio dell’anno 1310, quando egli a nome della

comunità di Montepulciano ricevè in deposito da

Guglielmo dei Cavalieri del Pecora mille fiorini

d’oro per restituirgli ad ogni sua richiesta”.

Sappiamo, in toponomastica, che a volte il nome di

un paese deriva da un personaggio, talora illustre,

o da una famiglia che lo fondò o possedette, nel

corso del tempo; sappiamo però che a volte è

capitato il contrario, e cioè che una famiglia o un

signore abbiano assunto il nome dal luogo in cui

operavano. Sono possibili, quindi, anche nel caso di

Guazzino, entrambe le ipotesi.

2) Potrebbe

trattarsi di un diminutivo di Guazzo, che,

anche in italiano è acqua bassa, pantano; si

incontrano diversi toponimi con questa radice:

Guazzatoio, un podere a Trequanda, Guazzara

podere a Montalcino, Guazzerone a Chiusdino.

Potrebbe anche

derivare da una voce germanica o longobarda,

wazzer, acqua, da cui guazzo/ guazza, con

la nota trasformazione di w in gu.

Esempio: Guazzatoio (PT).

|

Guazzino - Festa delle

Rocche |

|

|

LAURETANA

(strada / via) Un tratto di questa importante via di

comunicazione attraversa anche il territorio di

Sinalunga.

È un’antica strada

etrusco-romana della Valdichiana che collegava

Cortona a Montepulciano e Siena.

Con l’impaludamento

della Valdichiana (IX secolo), dal percorso iniziale

si sviluppò la cosiddetta Via Lauretana, nata

per collegare Cortona a Montepulciano e Siena.

Il nome Lauretana

(di probabile attribuzione settecentesca) deriva dal

toponimo Loreto, localizzato nella piana

sotto Cortona, nella zona del Sodo e che dà

il nome anche al fosso locale. È da qui che partiva

il primo ramo di questa strada che Emanuele Repetti

nel suo Dizionario chiamò Antica Lauretana

distinguendola dalla più importante Strada Regia

Lauretana.

La primitiva via, che

con molte probabilità esisteva già in epoca romana

come uno dei tanti diverticoli della Via Cassia

e abbandonata per forza maggiore dopo l’allagamento

della valle, passava per Fratta, Santa Caterina,

Fratticciola, Creti, Ponti di Cortona, Foiano della

Chiana, Lucignano, Rigomagno, San Gimignanello,

Asciano e terminava a Siena.

Abbiamo visto che

lauretana deriva dal paese Loreto.

Aggiungiamo che, a sua volta, il nome di questo

centro, come nella più celebre Loreto (AN),

proviene dal fitonimo (nome di pianta) laurum,

‘alloro’, con il suffisso collettivo -etum;

come nel latino Lauretum, bosco di lauri

sull’Aventino.

|

Crete Senesi - Via

Lauretana |

|

|

MADONNA DI GALLO

(Rigaiolo)

Località in cui vi è la piccola chiesa della Madonna

della Consolazione detta Madonna di Gallo.

Per Gallo:

varie ipotesi:

1)

Potrebbe essere una derivazione (con storpiatura

popolare, dialettale o evoluzione del nome) da

gualdo: “voce toponimica, deriva dal longobardo

wald, “bosco”, ed è assai frequente come nome

locale nel territorio interessato dall’occupazione

dei Longobardi. Il termine è attestato anche come

appellativo nelle carte medievali, spesso

nell’accezione di “dominio”, cioè un insieme di

terreni coltivati o non, con boschi o meno”.

2) Don A.

Maroni spiega che il toponimo deriva dal cognome

(Gallo o de Gallo) di una famiglia della zona (è

attestato un de Gallo Antonio, nei registri

battesimali della Pieve di Sinalunga, nel 1551) che

l'avrebbe eretta e ne avrebbe cura nel corso del

tempo, come segno di fede e devozione mariana.

3) Si confronti

Capo Gallo, estremità della costa

settentrionale della Sicilia, in cui uno sperone

roccioso per la sua forma è paragonato a un gallo,

da qui deriva il nome. Qualcosa di simile per il

toponimo sinalunghese?

La Chiesa della

Madonna della Consolazione, detta volgarmente di

Gallo, situata a Rigaiolo (frazione di

Sinalunga) versa ormai in uno stato precario. Il

tetto della struttura è praticamente crollato

esponendo così l’affresco presente nell’abside alle

intemperie e a tutti quegli agenti dannosi per

l’opera.

Il toponimo "Madonna

di Gallo" è ricordato già nel 1686 in un

documento che autorizza "la Fiera Libera alla

Madonna di Gallo per i tre giorni 14,15,16 del mese

di Agosto"

L’edificio, voluto

dal Vescovo di Grosseto Giò Battista de Gori

Pannellini nel 1650 d.C. e che nel corso dei secoli

è stato anche adibito a lazzaretto, fu venduto dalla

Curia Vescovile ad un’agenzia privata qualche anno

fa, per la scarsità di fedeli e per i costi alti per

il restauro.

Il territorio della

Valdichiana è ricco di queste piccole Chiese, che

all’insaputa di molti, contengono vere e proprie

opere d’arte spesso trascurate e senza tutele

sufficienti.

|

Rigaiolo, chiesa Madonna di Gallo |

MONTEMARTINO

(Guazzino) L’origine potrebbe essere nel nome

personale Martinus che concorre in diversi

toponimi come seconda componente, dove la prima

parte invece denota un aspetto del territorio, ad

es. Fontemartino a Pomarance (PI),

Poggiomartino a Roccalbegna (GR),

Vallemartina a Manciano (GR) e ancora Monte

Martini a Gaiole, Colle Martini a San

Giovanni d’Asso e Cella Martini a Chiusdino

(SI).

|

Guazzino, fornaci di laterizi

Montemartino |

MULINACCIO - (e

Mulinaccio II) Nella grafia Mulinaccio è un

Hapax, caso unico nel contesto della toponomastica

senese.

Nella forma

Molinaccio ricorre 20 volte. Col suffisso

peggiorativo -accio, spesso usato in Toscana,

richiama il Mulino (più di frequente

Molino) elemento molto comune, presente in 120

casi nel Senese; ed è ben comprensibile se si pensa

all'importanza dei mulini in passato e ai vari usi

necessari alle comunità.

MULINACCIO -

Podere I e II - La casa di questo podere si presenta

nella pianta del Catasto Leopoldino composto da due

abitazioni, ognuna delle quali è costituita da due

interassi di vani, oltre un corpo antistante, il

tipico portico scala-loggia che caratterizza queste

case coloniche.

All'interno, i muri trasversali sono sostituiti da

archi per rendere i vani (stalle) un unico ambiente.

Un quarto della superficie del pianterreno (due vani

uniti da un arco) erano probabilmente destinati a

tinaia-cantina, poiché non vi è segnata la

mangiatoia come negli altri vani. Il portico era

caratterizzato da un grande ingresso ad arco,

probabilmente a tutto sesto. L'arco era spostato

verso l'estremità, in modo da dare spazio ad una

finestrina.

Dall'esterno, la scala conduceva al primo piano

all'abitazione, preceduta, come sempre, dalla loggia

illuminata da un arco della medesima ampiezza di

quello del pianterreno (m. 1,75).

Nella sezione del Catasto non è presente la

piccionaia.

|

Torrita, Leopoldina

del Podere Mulinaccio |

MUSARONE (fosso

e podere) (Bettolle) Il ‘fosso’, cioè un corso

d’acqua, è lungo tre chilometri, tutti nel

territorio di Sinalunga.

Poi c’è un podere con

il medesimo nome, probabilmente nel terreno

attraversato da questo torrente.

C’è il podere

Musarone anche a Cortona (AR).

Il Pieri mette questo

toponimo tra i nomi locali di origine oscura e

incerta. Cominciamo col dire che il termine è raro,

anzi, unico, almeno nella provincia di Siena.

Aggiungiamo che è piuttosto insolito e alquanto

misterioso.

Tentiamo qualche cauta

congettura:

1) Potrebbe

essere accostato alla voce dialettale musa

(di cui sarebbe un accrescitivo) che in alcune

accezioni indica la ‘treggia’, arnese che serve per

trascinare materiali (legna, fieno o altro).

2) Potrebbe

essere un accrescitivo di musara, “musara

della cavezza”, termine usato per indicare

l’aggancio delle briglie, ad esempio ad un cavallo.

3) Forse è da accostare a musarola,

dizione popolare (così come muserola) di

museruola, l’arnese a forma di gabbia tronca

costituito da fili di ferro o strisce di cuoi

intrecciate, che si pone al muso dei cani perché non

mordano o degli animali da lavoro perché non

mangino.

4) Potrebbe

essere un antico soprannome, attribuito ad una

persona che viveva in questa località, originato dal

suo carattere e atteggiamento di musare, voce

antica per “oziare, perder tempo, stare a guardare

con meraviglia o curiosità”. (Per inciso: seppur non

comune, si dice anche di animali che stanno col muso

levato).

5) Da

connettere con musàssi, voce chianina per

“fronteggiarsi muso a muso”, detto di animali, ma,

per estensione, anche di persone. Anche in questo

senso potrebbe essere un nomignolo, un soprannome.

6) Musa

(aferesi di ammusa) è voce di alcuni dialetti

che indica un luogo sabbioso.

7) Se non pare

troppo azzardata o fantasiosa l’ipotesi, musarone

potrebbe relazionarsi al termine zoologico

musaragno, il “toporagno”, nome derivato dalla

locuzione latina mus araneus (‘topo’ simile

al ‘ragno’ [per le sue dimensioni]), che come si

vede è molto simile a musarone, di cui potrebbe

essere una storpiatura popolare. Forse, un tempo, in

questa zona vi erano animali di questo tipo.

8) In altre

regioni si trovano toponimi come Torre Musara e

Rocca Musara o Musarra, che non sapremo

dire se abbiano o possano avere qualche attinenza

col toponimo sinalunghese.

|

Bettolle, imbocco del

fosso Musarone nel torrente Foenna |

|

|

ORSINO (Rigomagno)

Alcune ipotesi:

1) Potrebbe

essere messo in relazione con un antico nome

personale: Ursina, etrusco Ursmini;

latino Ursenius, da cui, ad es., il toponimo

Orsèna (Fosso d’-) che si trova a Pienza

(SI). O anche Ursius, anch’esso antico nome

latino. Vi sono documenti che riportano una

Ursina presso Montefollonico (Torrita, Siena).

2) “Per

indicare l’appellativo Ursinensis, si usano

(nel Martirologio Geronimiano, ndr) i

vocaboli: ad Ursum, Ursi, Ursicini

(…). Con i vocaboli Paletrina e Ursinensis

si è voluta ricordare la presenza dei templi di

Falater e di Ursina, cioè di Giove e di

Giunone, dèi protettori della colonia, che dovevano

avere il loro templio nel vicus Falatrine,

nella zona di Poggio Baldino”.

3) Vi è un

documento che cita Francesco Orsino: “Il 6 ottobre

1357 accadde fra Sinalunga e Torrita un

combattimento nel quale dall’esercito senese,

comandato da Francesco Orsino, fu sconfitta la

Compagnia di ventura del Cappello, composta di

Brettoni; e comandata da Niccolò da Montefeltro

conte di Urbino, che restò prigioniero con altri

Capitani e con trecento uomini d’arme e mille

pedoni; i quali tutti furono condotti legati a

Sinalunga. Questo fatto è dipinto nella sala del

palazzo del Potestà di Siena”.

4) In

quell’epoca vi era anche il cardinale Orsino, che

viene citato in alcuni documenti inerenti la storia

di Siena e di Sinalunga. Comunque, il nome Orsino

e anche il cognome, sono citati in diversi periodi

della storia di Siena e di Sinalunga. Più banalmente

potrebbe trattarsi di un antico titolare di un fondo

nella zona.

|

Rigomagno, panorama |

|

|

PADULECCHIE -

A volte si incontra

anche la forma grafica di Padolecchia. Si

tratta di un caso unico in tutta la provincia.

Alla radice vi è i

termine padule , che ricorre (come forma-base

di un toponimo) altre quattro volte nel senese.

Padule è una

variante toscana di palude (forse per un

processo linguistico detto "metatesi" per cui si

invertono due lettere o una sillaba).

Da notare che il

diminutivo di padule è paduletto/paduletta,

che non è molto dissimile a padulecchie.

Quel suffisso

acchia/ecchie, potrebbe essere un riflesso di un

incrocio con parole tipo catapecchia, che

anticamente indicava un "luogo selvatico, sterile".

Più in genere il tema

padule / palude, ecc., richiama il periodo in

cui una parte della Valdichiana era impaludata.

|

Torrita di Siena, zona

delle Padulecchie |

PANNELLINA - (Pannellina

I, II) In qualche caso si trova anche la

denominazione "Podere la Pannellina".

Caso unico nella

provincia. Può forse essere spiegato nel seguente

modo.

1) Diminutivo e

in versione femminile di panno, dal latino pannu(m),

coi diminutivi pannellu(m) e panniculu(m),

a indicare un lembo sottile di terra. Riguardo alla

forma femminile (Pannellina) si possono

aggiungere due considerazioni: A. In Italiano antico

esisteva pana, variante di pano

(panno). B. potrebbe trattarsi di un toscanismo.

2) Un confronto

con un toponimo simile, Panni, comune in

provincia di Foggia.

Una delle etimologie

possibili è dal latino pandus, "curvo,

piegato", riferito a qualche elemento geomorfico.

Ancora riguardo alla

forma femminile si può aggiungere che non è raro in

Toscana questo uso, come si può vedere in vari casi,

ad es. in Poderìna (Montalcino; Guazzino)

dove incontriamo, come nel nostro toponimo, sia il

diminutivo che la desinenza femminile.

|

Podere I e II della

Pannellina |

PORTICCIOLO -

Testimoni dell'inizio della palude, rimangono i

poderi Porticciolo 1° e Porticciolo 2°, chiari

toponimi che indicano dove si trovassero gli

attracchi delle barche per la pesca e il trasporto

nel lago.

(Bettolle) Diminutivo

di porto. Piccolo luogo sulla riva di un corso

d’acqua per riparo e attività di imbarcazioni. Dal

latino portu(m), propriamente ‘entrata,

passaggio’, della stessa radice di porta.

“La fertile pianura

sottostante, quella Valdichiana famosa per aver

rifornito di grano la flotta romana in partenza per

Cartagine, si stava impaludando. Le delicate

canalizzazioni etrusche erano ormai saltate e, di lì

a poco, la valle si sarebbe trasformata in un

immenso acquitrino. A riprova dell’estensione della

palude, sono giunte fino a noi varie località – in

tutta la valle – con il nome di «Porto»”

.

|

Montepulciano, zona

dei Poderi del Porticciolo |

PORTO Sono tre

i toponimi sinalunghesi che richiamano il tema del

porto ed evocano la navigabilità dei fiumi o

l’esistenza in passato di zone di palude.

“Le terre che

emergevano dalle acque venivano anche chiamate

Isole, e ad esse si accedeva partendo da

Porto”.

“La ricchezza di

queste famiglie derivava da un sapiente sfruttamento

agricolo della fertilissima Val di Chiana e

verosimilmente delle stesse zone acquitrinose

ricordate da Strabone per la coltivazione del

papiro; ulteriore fonte di arricchimento doveva

venire dalla pesca. (…)

“Fonti documentarie di

età medievale testimoniano come il fiume Clanis

fosse ancora navigabile in più punti, tra Chiusi e

la zona di Bettolle: nel 1325 venne deliberata dagli

Statutari di Cortona la costruzione di una nave (…)

Inoltre si doveva

provvedere ad alcuni restauri al porto di Fasciano

(…) Il Chierici ha proposto di identificare questo

approdo con la località Porto (250 slm.) nel

territorio di Sinalunga”.

“Questa navigazione ha

lasciato tracce evidenti nei toponimi «Porto», come

Portovecchio in Versilia, Porto sul margine nord-est

dei Monti Pisani, i sei Porti indicati nelle vecchie

carte topografiche dell’IGM intorno al padule di

Fucecchio, Porto e Porticciolo in Valdichiana”

|

Bettolle, Via del

Porto - zona di Rotone |

PORTO VECCHIO -

Hapax, unico caso nel Senese. Anche gli altri

toponimi sul tema "porto" son rari, solo 5

occorrenze.

Scrive Giulio Paolucci

in Sinalunga e Bettolle. Due centri etruschi della

Valdichiana:

«A nord le ricche sepolture di Quercia Caffera

dovevano sorgere lungo un itinerario che collegava

Bettolle ai centri di Foiano e Marciano, dal quale

probabilmente si diramava un diverticolo che

scendeva verso il fiume, dove appare ragionevole

ipotizzare l'esistenza di un approdo e di un

traghetto, che forse possiamo restituire in località

Porto Vecchio».

Riccardo Ambrosini in Lucca e il suo

territorio afferma: «Le terre che emergevano

dalle acque venivano anche chiamate Isole, e ad esse

si accedeva partendo da Porto».

Landò Bortolotti, La formazione dell'identità

regionale: «Questa navigazione ha lasciato

tracce evidenti nei toponimi «Porto», come

Portovecchio in Versilia, Porto sul margine nord-est

dei Monti Pisani, i sei Porti indicati nelle vecchie

carte topografiche dell'IGM intorno al padule di

Fucecchio, Porto e Porticciolo in Valdichiana».

|

Bettolle, Leopoldina

del Podere Porto Vecchio |

PRATA (anche

via, traversa di via Trento) Uno dei nove rioni in

cui si articola Sinalunga.

Termine antico per

indicare i prati, si diceva anche le

pràtora.

Prato: tratto

di terreno coperto d’erba, spontanea o seminata.

Propriamente prata è il plurale di pratum,

prato.

Ricorre spesso in

toponomastica, ad es. la città di Prato, e

ancora: Pratella, Pratiglione,

Pratola, Pratomagno, Pratovecchio.

A proposito del

toponimo sinalunghese citiamo questo brano che

racconta le opere di bonifica delle zone paludose: “Il

problema centrale riguardava l’area dei “Prati di

Sinalunga” (la zona che oggi si chiama Le Prata),

che all’epoca era quasi sempre impaludata perché la

Foenna, avendo gli argini più alti della pianura,

non era in grado di riceverne l’acqua.

Ai margini di questo

problema c’era anche la questione del molino di

Monte Martino (di proprietà della comunità), nei

pressi dei Prati di Sinalunga, che vedeva ridursi

sempre più la sua capacità di far ruotare le macine

a causa dell’innalzamento del letto della Foenna”.

Giovan Battista Del

Corto nel suo libro Storia della Val di Chiana

cita questo luogo:

“Nell’Archivio di

Stato Senese, vi ha un volume a parte, manoscritto,

intitolato Livellazione del piano di Sinalunga,

contenente una relazione di Fabiano Fabiani in data

17 luglio 1742 ed una pianta. Nella relazione è

studiato anche il modo di liberare dalle inondazioni

e dall’impaludamento quel tratto di piano

sinalunghese che chiamasi Prati o Prata, e si parla

pure delle condizioni della Foenna, dell’elevazione

del suo alveo, de’ suoi interrimenti, delle sue

arginature composte di terreni poco resistenti al

peso delle acque”.

|

Sinalunga - Le Prata |

PRESA -

L'origine della parola (usata in questo caso come

toponimo) è presa, "appezzamento di terreno",

dal latino prehendere.

Presa esprime il

concetto della suddivisione dei terreni (le "prese"

appunto) avvenuta per vendita, per rotazione agraria

o per bonifica.

Nel dialetto senese la

parola presa indica un "appezzamento di

terreno di buona misura" Anche negli antichi

contratti si scriveva ad es.: Pianta d'una presa di

terreno boschivo denominata..."

Esiste, in altra zona,

anche il toponimo Preselle, a indicare il

diminutivo.

|

Bettolle - presa di

terra delimitata da testucchi |

PRESELLE -

Torrita - Il toponimo è formato dal plurale e

dal diminutivo del termine presa,

“appezzamento di terreno”, dal latino prehendere.

Presa esprime il concetto della suddivisione dei

terreni (le “prese”, appunto) avvenuta per

vendita, per rotazione agraria, per bonifica, ecc.

Troviamo, al singolare. C’è anche la variante

Presaccia, ad esempio a Rapolano (SI), che suona

come accrescitivo, o meglio, come una sorta di

“dispregiativo”, con il tipico suffisso toscano -accio.

|

Torrita di Siena -

zona preselle |

|

|

QUERCE CAFFERA

(podere) (Bisciano / Bettolle) Talora la

denominazione del luogo è al singolare, Quercia

Caffera (ma sappiamo che in toscano il singolare

di quercia è reso con querce).

Nel 1834, presso

questo podere furono scoperti alcuni resti di tombe

ed edifici etruschi risalenti al IV e III sec. a.C.

Alcune ipotesi per

spiegare l’enigmatico termine caffera.

1) Caffera

è anche una delle varianti del cognome-base Caffo

e anche Càfaro.

2) Il

termine Caffera forse è da accostare

all’arabo kafir o kafr, ‘fosso, scavo,

luogo scavato’; questa radice si trova ad es. nel

siciliano càfuru, ‘vuoto, fracido, morbido’ e

nel calabrese càfaru, ‘cavità, buco’ e anche

‘burrone, solco profondo, ruscello’. Esiste il